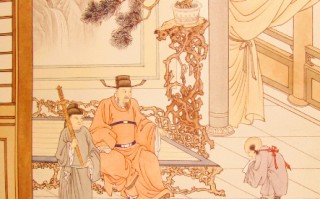

在中国历史上,包拯是一位极具传奇色彩的人物,他以其清正廉洁、明察秋毫的形象深入人心,被誉为“包青天”。那么,历史上真正的包拯究竟是怎样的呢?

一、生平事迹:仕途坎坷,执法如山

包拯(999年~1062年),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥肥东)人,北宋时期的政治家。他自幼聪颖好学,于宋仁宗天圣五年(1027年)考中进士,从此步入仕途。包拯一生历任多个官职,包括监察御史、三司户部判官、京东、陕西、河北路转运使等,后入朝担任三司户部副使,知谏院,再授龙图阁直学士、河北都转运使等职。嘉祐六年(1061年),他升任枢密副使。嘉祐七年(1062年),包拯逝世,享年六十四岁,获赠礼部尚书,谥号“孝肃”,后世称其为“包孝肃”。

在仕途上,包拯以执法严峻、不畏权贵著称。他多次论劾权贵,建言兴利除弊,为朝廷解决了许多棘手问题。在知谏院期间,他更是直言敢谏,多次上书弹劾不法官员,赢得了朝野上下的广泛赞誉。

二、性格特点:清正廉洁,刚正不阿

包拯的性格特点鲜明,他清正廉洁,刚正不阿,从不徇私情。他深知官场腐败的严重性,因此始终坚守自己的原则,不为名利所动。在处理案件时,他更是明察秋毫,不放过任何一丝线索,力求做到公正无私。这种性格特点使得他在百姓心中树立了极高的威信,也成为了后世清官的楷模。

三、历史影响:流传千古的“包青天”形象

包拯的事迹在后世广为流传,他被塑造成了一个清正廉洁、明察秋毫的“包青天”形象。在民间故事中,他断案如神,为民伸冤,深受百姓爱戴。这些故事不仅丰富了中国的民间文化,也使得包拯的形象更加深入人心。此外,包拯的事迹还被搬上了戏剧舞台和影视作品,成为了人们津津乐道的话题。

标签: 历史