在波澜壮阔的中国古代历史进程中,土地赋税制度的变革深刻影响着社会经济的发展走向。其中,初税亩作为一次具有里程碑意义的改革,对中国古代社会产生了深远影响。那么,实行初税亩的究竟是哪个国家呢?

一、初税亩实行的国家背景

初税亩的实行国家是鲁国。春秋时期,周王室势力衰微,诸侯国纷纷崛起,彼此之间争霸不断。鲁国作为周朝的重要封国,同样面临着诸多挑战。这一时期,社会生产力取得了显著进步,牛耕和铁制农具得到广泛普及与应用,极大地提高了农业生产效率。大量荒地被开垦出来,这些新开垦的土地逐渐被私人占有,成为私有财产。同时,贵族之间土地转让、互相劫夺以及赏赐等行为频繁发生,导致私有土地数量急剧增加。

二、初税亩实施前的赋税困境

在初税亩实施之前,鲁国实行的是按井田征收田赋的制度。井田制下,土地被划分为公田和私田,公田由劳动者集体耕种,收获物归国家所有;私田则由劳动者自行耕种,收获物归自己所有,且私田无需向国家纳税。然而,随着土地私有化趋势的不断发展,越来越多的土地被隐瞒在私人手中,成为私田。这就导致国家能够实际掌控的公田面积不断减少,而私田却无需纳税,进而使得国家财政收入占全部农业产量的比重持续下降,国家财政面临巨大压力。

三、初税亩的具体实施内容

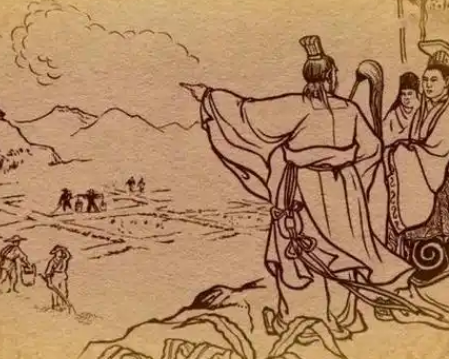

为了应对财政困境,鲁国在宣公十五年(公元前594年)正式推行初税亩制度。初税亩的核心内容是“履亩而税”,即不分公田、私田,凡占有土地者均须按土地面积纳税,税率为产量的10%。具体来说,对公田征收其收成的十分之一作为税赋,对于公田之外的份田、私田,同样根据其实际亩数收取收成的十分之一作为赋税。这种按耕地的实际亩数收取实物赋税的方式,打破了以往公田与私田在税收上的差异,实现了税收制度的统一。

四、初税亩实施的重要意义

初税亩的实施具有多方面的重要意义。从法律层面来看,它从律法的角度肯定了土地的私有制,使中国历史从奴隶社会向封建社会的发展迈出了关键的一步。在经济方面,初税亩的实行增加了国家财政收入,为鲁国的军事、文化、教育等方面的发展提供了有力的资金支持。同时,它适应和促进了新生的封建土地占有关系,使生产关系更加适应生产力的发展,激发了劳动者的生产积极性,促进了社会经济的发展。此外,初税亩制度削弱了各采邑的实力,使诸侯国的地位更加稳固,为今后建立中央集权制的统一国家奠定了坚实的基础。

五、初税亩对后世的影响

初税亩作为中国古代赋税制度的第一次重大改革,对后世产生了深远的影响。它废除了按劳力计征的力役地租制,确立了以田亩计征的实物地租制,是税收由初级阶段向高级阶段发展的重要标志。此后,其他诸侯国纷纷仿效鲁国的初税亩制度,进行土地赋税制度的改革。到了秦国商鞅变法时,更是废除国君对贵族(卿大夫)分封、赏赐食邑的制度,承认通过买卖所获得的土地所有权,进一步推动了封建土地私有制的发展。

初税亩的实行是鲁国在特定历史背景下进行的一次重大赋税制度改革。它不仅解决了鲁国当时的财政困境,促进了社会经济的发展,而且对中国古代社会的制度变迁产生了深远的影响,成为中国古代历史发展进程中的一个重要转折点。

标签: 历史