在中国上古神话的谱系中,盘古与有巢氏常被并置讨论,但二者实则分属不同维度的神话叙事。盘古作为创世始祖,其存在象征着宇宙的起源;而有巢氏作为文明奠基者,其功绩聚焦于人类生存方式的革新。这种时空维度的差异,使二者既无直接血缘关联,又在文明演进中形成隐秘的呼应。

一、神话起源:创世神与人文始祖的叙事分野

盘古神话的文本记载可追溯至三国时期,徐整《三五历纪》中"天地浑沌如鸡子,盘古生其中"的记载,确立了其作为宇宙开辟者的核心地位。其形象兼具巨人特征与创世伟力,身体各部分化为山川日月,体现了中国早期神话"天人合一"的哲学观。这种叙事模式在《五运历年记》中进一步具象化,形成完整的创世体系。

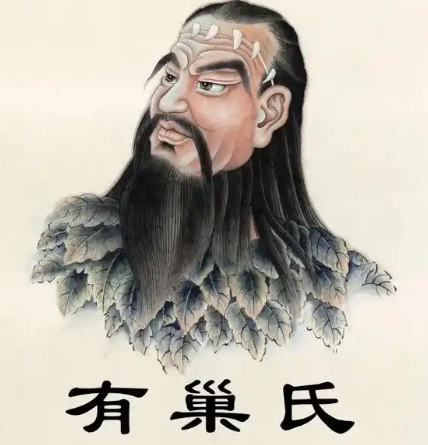

有巢氏的记载则散见于先秦典籍,《庄子·盗跖》载"古者禽兽多而人少,于是民皆巢居以避之",首次将巢居技术与人类文明进步相联系。考古发现佐证了这种叙事:安徽凌家滩遗址出土的干栏式建筑遗迹,与河姆渡文化遗址中的榫卯结构木构件,共同构成了有巢氏"构木为巢"的物质证据。这种从洞穴到巢居的转变,标志着人类首次突破自然限制的生存革命。

二、时空维度:混沌开辟与文明奠基的错位

从时间轴看,盘古神话属于典型的"创世神话",其叙事时间往往指向宇宙生成的起点。而据《中国历史大系表》考证,有巢氏活跃于旧石器时代早期,距今约50万年,此时人类已进入"新人"阶段,开始有意识改造生存环境。这种时间差表明,二者分属神话演进的不同阶段。

空间维度上,盘古神话具有全域性特征,其影响力覆盖整个华夏文明圈。而有巢氏的传说则呈现显著的地域特征,巢湖流域的和县猿人遗址、银山猿人遗址等考古发现,以及当地流传的"巢父让国"传说,共同构成了以江淮地区为中心的"巢居文化圈"。这种地域性印证了有巢氏作为具体历史人物的合理性。

三、文化象征:宇宙生成与文明进阶的隐喻

盘古神话的深层结构蕴含着中国传统的宇宙观。其"左眼为日,右眼为月"的设定,与《楚辞·天问》中"日月安属?列星安陈?"的追问形成互文,体现了先民对天体运行规律的朴素认知。而身体化生万物的叙事,则暗合《周易》"生生之谓易"的哲学思想,将创世过程转化为永恒的生命循环。

有巢氏的文明贡献具有鲜明的技术理性特征。其发明的巢居技术不仅解决了生存安全难题,更推动了建筑技术的革命性发展。薛家岗遗址中发现的"编槿而庐"遗迹,证明此时人类已掌握植物编织技术,实现了从临时巢居到半永久性建筑的跨越。这种技术进步与《韩非子·五蠹》"有圣人作,构木为巢"的记载形成闭环,构建了完整的技术进化链条。

四、神话重构:从创世到治世的叙事转型

在后世神话演变中,盘古与有巢氏的形象出现融合趋势。宋代《太平御览》引《三五历纪》时,已出现"盘古之君,龙首蛇身"的变异说法,这种形象混杂反映了神话传播中的文化嫁接现象。而明代《开辟演义》更将有巢氏列为盘古后裔,构建了"盘古—有巢—燧人—伏羲"的线性传承谱系。

这种重构本质是文明叙事的需要。当社会发展进入治世阶段,神话体系需要为现实秩序提供合法性证明。将有巢氏纳入创世神话体系,既强化了其文明奠基者的地位,又使现实政治获得神圣起源。这种叙事策略在《史记·五帝本纪》中达到顶峰,通过构建"黄帝—颛顼—帝喾—尧舜"的帝王谱系,完成了神话到历史的转化。

五、文明对话:创世神话与生存智慧的共生

盘古神话与有巢氏传说的并置,揭示了中国神话体系的双重特性:前者提供宇宙论框架,后者奠定文明论基础。这种二元结构在《礼记·礼运》"今大道既隐,天下为家"的论述中得到哲学升华——盘古象征"大道"的终极存在,有巢氏则代表"为家"的现实努力。

在当代语境下,这种神话张力展现出新的阐释空间。北京奥运会主场馆"鸟巢"的设计理念,既是对有巢氏巢居文明的致敬,也暗合盘古"身体化生"的宇宙观。这种古今对话表明,中国神话体系始终保持着开放的生命力,在文明演进中不断重构自身意义。

盘古与有巢氏的关系,本质是中国神话体系中"元叙事"与"子叙事"的辩证统一。前者构建了文明存在的终极依据,后者提供了文明发展的现实路径。这种叙事结构既保证了文化认同的连续性,又为文明创新预留了空间。在全球化时代,重新审视二者的关系,不仅有助于理解中华文明的深层基因,更能为当代文化建构提供历史启示——任何文明的发展,都需要在仰望星空与脚踏实地之间保持动态平衡。

标签: 历史