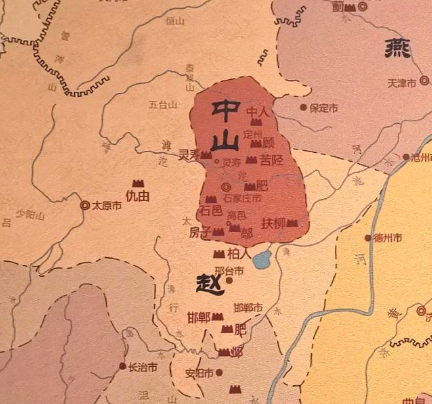

在华夏文明的历史长河中,中山国作为北方游牧民族与中原文化交融的特殊存在,其国祚虽仅二百余年,却在族群迁徙与姓氏演变中留下了深邃的文化印记。这个曾以“千乘之国”与七雄抗衡的神秘国度,其后裔姓氏的谜团至今仍在学界与民间引发无尽遐想。

一、族姓溯源:白狄姬姓说的历史争议

中山国的族姓问题堪称先秦史研究的“哥德巴赫猜想”。目前学界主流观点认为其源自姬姓白狄,但争议从未停歇。

白狄姬姓说:该说以《世本》《春秋谷梁传集解》等典籍为据,主张中山国为周王室旁支。1974年平山中山王墓出土的青铜器铭文中,中山王厝自称“皇祖文武”,与《史记》所载“中山武公为周桓公子”形成呼应。然而,李学勤等学者指出,中山王世系与西周姬姓封国存在断层,且魏国别封中山的记载亦与铭文冲突。

多姓说并立:除姬姓外,子姓说依据《风俗通义》中鲜于氏出自箕子的记载,认为中山国与商王室同源;隗姓说则承袭王国维“戎狄皆隗姓”的观点,将中山国纳入北方游牧民族谱系。这些假说因缺乏直接证据,多被视为音译差异或文化融合的产物。

这种学术争议折射出先秦时期族群认同的复杂性——中山国作为白狄与华夏的“中间地带”,其族姓可能随政治联盟与文化认同的转变而动态演变。

二、姓氏演变:从国名到地域的符号嬗变

中山国灭亡后,其后裔的姓氏演化呈现出鲜明的历史阶段性特征:

以国为姓的早期传承:魏文侯灭中山后,部分贵族以“中山”为氏,形成复姓“中山”。《百家姓》中虽未收录此姓,但明代《万姓统谱》明确记载“中山氏,中山公子牟之后”。日本中山姓亦源于此,孙中山(孙文)曾化名“中山樵”,使该姓在东亚文化圈广为人知。

避祸改姓的生存策略:赵武灵王灭中山后,王族成员被迫迁徙。据族谱记载,中山王尚后裔一支被秦国安置于太原,后南迁至湖南、湖北,改姓“易”。这一改姓行为既是对政治迫害的回应,也暗合了古代“灭国不灭祀”的传统。

地域认同的姓氏重构:在河北石家庄、保定等中山国故地,王、李、张等常见姓氏中不乏其后裔。这种“大姓化”现象与明清时期地方志的记载相吻合——当地望族常通过编纂族谱将自身追溯至中山国贵族,以强化地域文化认同。

姓氏的嬗变不仅是血缘的标记,更是历史记忆的载体。中山国后裔的姓氏选择,既反映了乱世中的生存智慧,也折射出华夏文明强大的同化能力。

三、文化寻踪:姓氏背后的文明基因

中山国后裔的姓氏变迁,实为中华文明多元一体格局的微观缩影:

青铜器铭文的文明密码:中山王墓出土的青铜器上,“天子建邦”“皇祖文武”等铭文既采用周礼格式,又保留游牧民族图腾元素。这种“华夷交融”的特征,在其后裔姓氏中得以延续——无论是坚守“中山”复姓的家族,还是改姓“易”氏的王族支脉,均将祖先的青铜礼器作为传家之宝。

方言与习俗的隐性传承:在河北正定一带,至今流传着“中山鼓”的民间艺术形式,其节奏与山西、陕北的游牧民族鼓乐存在共通性。这种文化基因的留存,或许比姓氏更能说明中山国后裔的身份认同。

现代姓氏研究的启示:随着基因检测技术的发展,学界开始尝试通过Y染色体单倍群分析追溯中山国后裔的遗传脉络。初步结果显示,河北中部部分姓氏人群的父系遗传标记与陕北、晋中地区存在关联,为姓氏研究提供了生物学佐证。

姓氏作为文化符号,其意义早已超越血缘标识的范畴。中山国后裔的姓氏故事,实为一部用文字书写的“无字族谱”,在千年变迁中镌刻着文明交融的密码。

从白狄姬姓的学术争议,到易姓南迁的生存史诗,再到青铜铭文的文化密码,中山国后裔的姓氏演变史犹如多棱镜,折射出华夏文明在碰撞与融合中生生不息的奥秘。当我们凝视那些散落民间的古老姓氏时,看到的不仅是个人与家族的命运轨迹,更是一个文明如何在多元共生中保持韧性的历史答案。

标签: 历史