在探讨道教起源时,"老子与张道陵谁是创始人"的争议持续千年。这一问题的复杂性源于道教形成过程中思想传承与制度建构的双重属性——老子作为思想源头,张道陵作为制度奠基者,共同构成了道教诞生的完整链条。

一、思想溯源:老子哲学与道教神学的分野

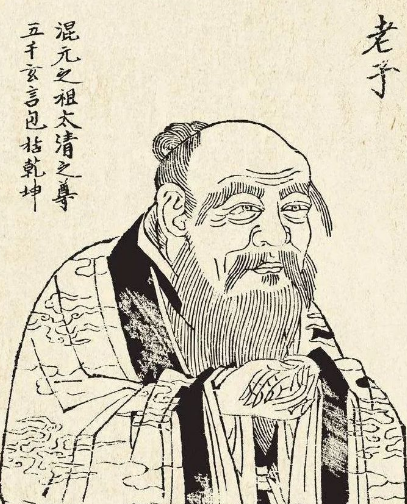

老子作为道家思想奠基人,其著作《道德经》确立了"道"作为宇宙本源的哲学体系。但需明确:

春秋时期的老子:据《史记》记载,老子曾任周朝守藏室之史,其思想以"无为而治"为核心,主张"人法地,地法天,天法道,道法自然",完全属于哲学范畴。

战国至秦汉的神化过程:随着神仙方术兴起,老子逐渐被赋予神性特征。《史记》称其"修道而养寿,莫知其所终",这种神秘化记载为后世宗教化提供了文本依据。

道教创立前的老子形象:东汉桓帝时期,官方已将老子与黄帝并祀,但此时老子尚未被系统神化为教主,其形象仍停留在"得道真人"层面。

这种思想与宗教的分离状态,在马王堆汉墓出土的帛书《老子》中可见端倪——其文本与后世道教经典存在显著差异,印证了老子原始思想与道教教义的阶段性割裂。

二、制度奠基:张道陵与道教组织的创立

张道陵(34-156年)在道教形成中的关键作用体现在制度建构层面:

教团组织建立:永和二年(137年),张道陵在蜀地鹤鸣山创立"五斗米道",设二十四治(教区),立祭酒管理信众,形成层级分明的宗教管理体系。这种制度化运作模式,标志着道教从民间信仰向制度化宗教的质变。

经典体系构建:其著作《老子想尔注》首次将《道德经》宗教化,提出"一散形为气,聚形为太上老君"的神学命题,将哲学概念"道"人格化为道教最高神祇。这种思想改造使《道德经》从哲学典籍升格为宗教经典。

修行实践确立:张道陵融合丹鼎、符箓、斋醮等术,制定"守道诫""积善功"的修行准则,形成道教修炼的基本框架。其孙张鲁在汉中建立的政教合一政权,更将道教实践推向社会治理层面。

这种制度性创新在青城山传说中得到印证——张道陵降服六天魔王、八部鬼帅的故事,本质是道教确立蜀地宗教权威的历史投射。

三、历史定位:思想先驱与制度创教者的共生关系

老子与张道陵在道教形成中的关系,可类比为"种子"与"土壤"的辩证统一:

思想继承与创新:张道陵尊老子为教祖,将《道德经》列为最高经典,但同时注入"三清"神系、长生信仰等新元素。这种改造既保持了思想连续性,又实现了宗教创新。

传播路径差异:老子思想通过《道德经》文本传播,影响士人阶层;张道陵则通过符水治病、教团组织等实践方式,在民间建立信仰共同体。二者传播路径的互补性,构成了道教发展的双重动力。

后世官方认定:唐代追封老子为"太上玄元皇帝",宋元时期敕封张道陵为"三天扶教辅元大法师",这种双重尊崇体现了统治者对道教思想源头与制度载体并重的认知。

这种共生关系在道教神系中体现尤为明显——太上老君作为"道"的化身,既保留了老子哲学家的原始形象,又承载了张道陵所赋予的神格属性。

四、历史启示:宗教创立的多元路径

道教形成史揭示了一个重要规律:伟大宗教的诞生往往需要思想奠基者与制度建构者的双重作用。老子提供宇宙观、人生观的思想内核,张道陵则完成组织形态、修行体系的制度设计。这种"道术将为天下裂"的分化过程,恰似《周易》"形而上者谓之道,形而下者谓之器"的宗教演绎。

当代道教研究应超越"单一创始人"的思维定式,转而关注思想资源与制度实践的互动关系。正如龙虎山天师府的历代传承所示——从张道陵到第六十三代天师张恩溥,天师职位的世袭制本身,就是道教制度生命力的最佳证明。这种传承模式既延续了张道陵的制度遗产,又通过《道藏》编纂不断吸收老子等先贤的思想精髓,形成动态发展的宗教传统。

标签: 历史