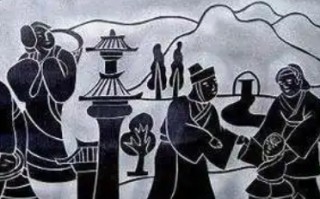

在隋末乱世的风云变幻中,翟让作为瓦岗寨的创始人,其人生轨迹因权力斗争戛然而止。这场充满背叛与血腥的权力更迭,不仅改变了瓦岗寨的命运,更成为后世研究隋唐交替时期政治生态的重要样本。

一、翟让的崛起:从囚徒到义军领袖

翟让出身东郡韦城(今河南安阳滑县),隋炀帝时期任东郡法曹。因触犯律法被判死刑,幸得狱卒黄君汉暗中释放。逃亡至瓦岗山后,他凭借骁勇善战与胆略,迅速聚集起万余人的队伍。其部众多为渔猎手出身,擅长使用长枪,战斗力极强。翟让以瓦岗寨为中心,逐渐控制了今河南滑县一带,成为隋末农民起义军中的重要力量。

大业十二年(616年),李密因杨玄感起义失败流亡至此,经翟让部下王伯当引荐加入瓦岗军。翟让欣赏李密的才华,不仅接纳其加入,更采纳其建议,联合附近义军攻克荥阳,并在大海寺设伏击杀隋军名将张须陀。此役使瓦岗军声威大振,翟让也因此更加倚重李密。

二、权力天平的倾斜:从合作到猜忌

随着瓦岗军的壮大,李密的军事才能逐渐显现。他主导攻克兴洛仓(今河南巩义),开仓放粮,赈济灾民,使瓦岗军部众迅速扩至数十万。大业十三年(617年),在李密部下房彦藻等人的推动下,翟让推举李密为魏公,建立魏国政权,自任上柱国、司徒,封东郡公。然而,这一权力交接埋下了隐患。

翟让的旧部对李密心存不满,认为其“外来的和尚”不应取代翟让的地位。翟让本人也逐渐产生动摇,尤其在利益分配问题上与李密产生矛盾。据《旧唐书》记载,翟让曾抱怨“我本推让,今反为所制”,甚至在部下怂恿下考虑夺回权力。这种猜忌与不满,最终成为李密痛下杀手的导火索。

三、鸿门宴上的血色阴谋

公元617年十一月十一日,李密以庆贺石子河战役胜利为名,设宴邀请翟让。为消除翟让戒心,李密特意安排单雄信、徐世勣等翟让亲信陪同赴宴。席间,李密拿出一张良弓,请翟让鉴赏。翟让刚拉满弓,李密的心腹蔡建德突然从背后挥刀砍下,翟让当场毙命。

这场刺杀行动经过精心策划。李密事先支开翟让的卫兵,并安排蔡建德埋伏在侧。翟让的兄长翟弘、侄子摩侯及亲信王儒信也同时被杀,徐世勣被砍伤,单雄信因叩头求饶而幸免。事后,李密对外宣称翟让“欲图不轨”,试图掩盖其弑主篡权的真实动机。

四、瓦岗寨的崩塌与历史回响

翟让之死对瓦岗寨造成毁灭性打击。其旧部对李密失去信任,军心涣散,战斗力急剧下降。李密虽暂时巩固了权力,却因背负“弑主”恶名,难以服众。此后,瓦岗军在与王世充的交锋中屡战屡败,最终走向覆灭。

从历史视角看,翟让之死反映了隋末农民起义军的局限性。在缺乏制度约束的情况下,权力争夺往往演变为血腥清洗。李密虽具军事才能,却因背信弃义失去人心,最终在投唐后图谋叛乱,被盛彦师斩于熊耳山。翟让的悲剧,成为后世权谋斗争中“兔死狗烹”的典型注脚。

翟让之死,不仅是个人命运的终结,更是瓦岗寨由盛转衰的转折点。这场权力更迭中的血腥与背叛,揭示了乱世中人性与制度的双重困境。当历史的尘埃落定,那些在权力漩涡中沉浮的身影,仍为后人提供着关于忠诚、背叛与人性弱点的深刻启示。

标签: 历史