在北魏的历史长河中,拓跋绍弑父这一事件宛如一颗巨石投入平静的湖面,激起层层波澜,成为北魏宫廷历史上一段无法磨灭的血色悲剧,深刻地影响了北魏的政治走向。

事件背景:宫廷暗流涌动

拓跋绍是北魏道武帝拓跋珪的次子,其母贺夫人是拓跋珪的姨母。拓跋珪对贺夫人一见钟情,不顾母亲反对,秘密派人杀掉贺夫人的丈夫,将其纳为妃子,后生下拓跋绍。这一不伦之恋为日后的悲剧埋下了伏笔。

拓跋珪晚年因长期服用“寒食散”,性情变得暴躁无常,动辄杀人,使得宫廷内外人心惶惶。他不仅对大臣们猜忌多疑,就连对自己的家人也毫不留情。拓跋绍自小就凶狠无赖、顽皮过度,经常做出一些令人发指的事情,如追逐街巷里的猪狗,随意射杀;当街剥光时髦行人的衣服取乐;甚至伙同手下剖开孕妇的肚子,只为观看胎儿。拓跋珪对他的行为极为生气,曾将他头朝下吊在井里,直到他快死的时候才放他出来。拓跋绍的哥哥拓跋嗣也常常出于好心教训他,但他却听不进去,还与哥哥闹起了别扭。

同时,北魏宫廷中存在着“子贵母死”的旧制。拓跋嗣作为皇太子,其生母刘贵人已被依规赐死,这给拓跋绍的母亲贺夫人带来了极大的恐惧。她担心自己也会遭遇同样的命运,而这种恐惧最终成为了拓跋绍弑父的导火索。

事件经过:惊心动魄的弑父之夜

天赐六年(409年)十月,拓跋珪因贺夫人有过失,公然大骂贺兰妃,并把她关在宫里,要杀掉她。但因当时天色已晚,没有来得及处决。贺兰妃急忙派人向儿子拓跋绍求救。

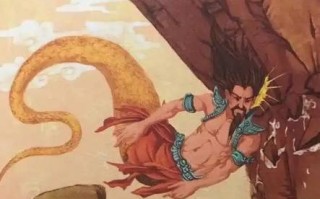

拓跋绍听闻母亲有难,心急如焚。他深知父亲的残暴,若不及时行动,母亲必将性命不保。于是,他立即与宦官密谋,决定发动政变,杀死拓跋珪。十月十三日夜晚,拓跋绍带领手下武士、宦官、宫女共数人,跳过宫墙,冲入天安殿。左右侍者听到动静,惊呼“有贼”,拓跋珪闻声惊醒,急忙四处摸索弓箭、腰刀,想要自卫。然而,他的武器早已被拓跋绍等人藏了起来。在慌乱之中,拓跋珪根本来不及做出有效的抵抗,便被冲进来的拓跋绍一刀砍死。

事件影响:北魏政局的动荡与转折

拓跋绍弑父后,为了稳定局势,他假借拓跋珪的名义召集百官于端门,隔着大门从门缝问百官:“我有叔父,也有哥哥,公卿想拥立谁呢?”大家闻言都愕然失色,没人答腔。南平公长孙嵩反应稍快,回答道:“我等愿意拥护王爷殿下。”大家这才如梦初醒,明白皇上已经驾崩了,但又不明详情,一个个站在底下装哑巴。散朝之后,传闻纷纷,大家觉得道武帝死因可疑,于是朝野汹汹,人怀异志。肥如侯贺护在安阳城北兴起烽火,贺兰部人都前往响应,其余诸部也都让子弟们召集各自族人集结。

然而,拓跋绍毕竟还是个孩子,缺乏政治经验和手段。他听说外面人心不安,只知道从府库里搬出大批布帛赏赐王公大臣,借以稳定局势,但这并不能从根本上解决问题。此时,拓跋嗣正逃亡在外,他听到这一情况后很快赶了回来,白天藏在山里,夜晚住宿在贴身侍卫王洛儿家。拓跋绍自作乱以来,最担心的就是兄长回来跟他算总账,当即派人收捕李道并斩首,然后又征募知情人,寻觅拓跋嗣下落。王洛儿为拓跋嗣跑腿,潜入平城,暗中向大臣们通报情况,并与安远将军安同等人联络,秘密做好了安排。而拓跋嗣等一切准备就绪,就带着随从向平城进发。刚来到城西,便有快马来报:拓跋绍已被身边的卫士拿下,听候处理。

拓跋嗣即位后,为父报仇,逼令拓跋绍自杀并杀掉他的母亲贺兰妃,同时下令诛杀了拓跋绍帐下阉官、宫人为内应者十余人。拓跋绍弑父这一事件使得北魏宫廷经历了一场巨大的动荡,但也为拓跋嗣的即位扫清了障碍,使得北魏的政局得以重新稳定。

事件反思:权力与人性的悲剧

拓跋绍弑父这一事件,不仅仅是个人之间的恩怨情仇,更是权力与人性的悲剧。在权力的诱惑下,拓跋绍为了救母,不惜弑父篡位,他的行为虽然有救母的动机,但也暴露了他对权力的贪婪和野心。而拓跋珪晚年的残暴和多疑,也使得宫廷内部矛盾激化,最终导致了这场悲剧的发生。

这一事件也让我们看到了“子贵母死”旧制的残酷和不合理。这种制度虽然在一定程度上防止了母后干政,但却也给皇子和母亲带来了巨大的痛苦和灾难。它使得宫廷内部充满了猜忌和恐惧,破坏了亲情和家庭的和谐。

拓跋绍弑父是北魏宫廷历史上一段令人痛心的悲剧。它给我们留下了深刻的教训,让我们反思权力的本质和人性的弱点。在追求权力的过程中,我们应该保持理性和克制,尊重亲情和人性,避免重蹈历史的覆辙。

标签: 历史