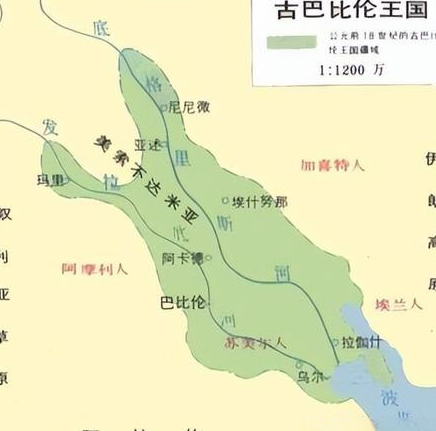

在人类历史的长河中,两河流域文明犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它孕育于底格里斯河和幼发拉底河之间的肥沃土地,诞生了楔形文字、汉谟拉比法典等众多辉煌成就,对后世文明的发展产生了深远影响。然而,这样一座曾经辉煌的文明大厦,却在历史的长河中逐渐消失,其背后的原因错综复杂,值得我们深入探究。

一、生态恶化:农业文明的致命伤

(一)土壤盐碱化危机

两河流域的地理环境特性使得土壤盐碱化成为文明发展的重大阻碍。这里地势平缓,降水极少,缺乏天然的排水系统。古苏美尔人以灌溉农业为主要生产方式,但人工灌溉系统重灌溉轻排水排洪,导致灌溉到田里的水容易积留在地表。随着水分蒸发,盐分在地表积累,土壤盐碱化问题日益严重。

法国考古队在苏美尔人吉尔苏城的遗址中,发现了书写时间在公元前2400年至公元前2004年之间的大批农业泥板文书。这些文献表明,土地盐化问题从一开始就困扰着苏美尔的农民和贵族。公元前2400年时,吉尔苏城的小麦占16%,其余则是大麦;到约一百年后的阿卡德时期,小麦已经降到了3%。公元前1000年左右的中巴比伦时期,苏美尔谷地的土地盐碱化给国王留下极深的印象,以至于被认为是诸神对人类罪行最严厉的惩罚之一。随着土地盐碱化的加剧,许多古代耕地被弃置,农业经济受到严重打击。

(二)气候变迁的影响

气候变迁也是导致两河流域文明生态恶化的重要因素。在冰河后期最暖的时段,地中海附近大部分地区气候干旱,但由于西南季风的扩张和季风雨的滋润,在北纬34°到35°的伊拉克北部却存在着湿润的气候,美索不达米亚在历史上曾是“天堂”,古巴比伦成为了一个辉煌灿烂的文明。然而,在公元前2000年前后,气候在大范围内变得干旱。古代文明无力抵御长期干旱的危害,这很大程度上导致了它们的衰亡。

二、战乱频仍:文明的破坏者

(一)内部纷争不断

在早期的苏美尔文明时期,两河流域城邦林立,互相征伐,主要原因是争夺土地和水源等。各民族间战乱不断,统治者缺乏对其他民族的有效管控。这种内部的纷争和战乱,消耗了大量的人力、物力和财力,使得文明的发展缺乏稳定的环境。

(二)外部入侵威胁

除了内部纷争,两河流域文明还面临着外部入侵的威胁。先后有阿卡德人、库提人、阿摩利人、埃兰人、加喜特人、赫梯人、加勒底人和波斯人等众多民族入侵两河流域。这些外来民族多数属于游牧民族,具有较强的征服性,他们之间的征服和抢劫不断,武力冲突成为两河流域文明发展的一条主线。

例如,公元前539年,居鲁士大帝带领大军来到巴比伦城,巴比伦城内的祭司打开城门,欢迎居鲁士的到来。自此,发展了几千年的辉煌文明轰然倒塌,随着宗教信仰的改变,楔形文字逐渐失传,以文字为载体的两河流域文明逐渐被波斯文明覆盖而渐渐消于无形。

三、文化融合困境:文明的衰落之殇

(一)文化凝聚力不足

两河流域文明缺乏凝聚力,未使各民族间的文明有效整合,形成文化融合和民族融合。纵观两河流域文明史,不是在强盛时期滥用武力,就是在虚弱时分裂自立,相互内耗,任人宰割。不同民族之间的文化差异和矛盾,使得文明难以形成统一的价值观和认同感,不利于文明的传承和发展。

(二)文化传承中断

随着外族入侵和文明更迭,两河流域文明的文化传承出现了中断。楔形文字逐渐失传,使得古代的文献和知识无法得到有效的传承和延续。宗教信仰的改变也使得文明的精神内核发生了变化,进一步加速了文明的衰落。

两河流域文明的消失是多种因素共同作用的结果。生态恶化、战乱频仍和文化融合困境等因素相互交织,使得这座曾经辉煌的文明大厦逐渐崩塌。然而,两河流域文明所留下的丰富遗产,如楔形文字、汉谟拉比法典等,依然闪耀着人类智慧的光芒,为我们了解古代文明提供了宝贵的资料。

标签: 历史